TL;DR:

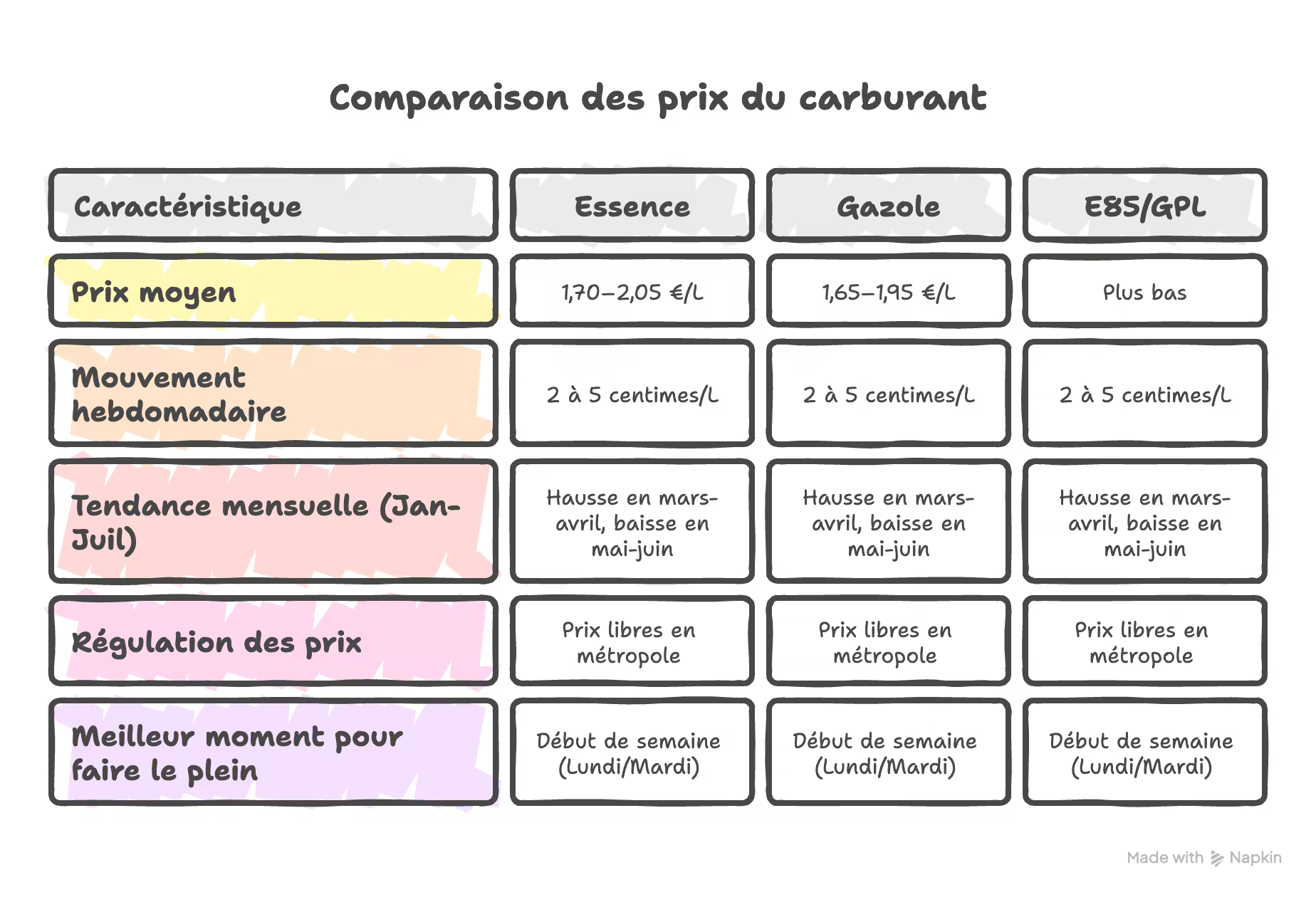

- Prix moyens à la pompe: essence 1,70–2,05 €/L; gazole 1,65–1,95 €/L; E85 et GPL plus bas.

- Par semaine, les prix bougent de 2 à 5 centimes par litre; tendance plus claire au mois.

- De janvier à juillet, hausses en mars‑avril (+3 à +7 centimes), puis baisse en mai‑juin (‑2 à ‑5).

- La Réunion: tarifs plafonnés et révision mensuelle; en métropole, prix libres, écarts de quelques centimes selon région.

- Faites le plein en début de semaine, lundi ou mardi, souvent moins cher que fin de semaine.

Quel est le prix moyen actuel à la pompe (€/litre) en France ?

Essence sans-plomb, gazole, GPL, E85 : quels tarifs au litre ?

À la pompe, les principaux carburants affichent des écarts sensibles. En moyenne nationale, l’essence sans‑plomb se situe aux niveaux suivants. Le SP95‑E10 évolue le plus souvent entre 1,70 et 1,95 € le litre. Le SP95 classique se place généralement quelques centimes au‑dessus, autour de 1,75 à 2,00 €. Le SP98 est l’essence la plus chère, entre 1,80 et 2,05 €. Le gazole se maintient fréquemment entre 1,65 et 1,95 €. Le GPL reste plus bas, proche de 0,95 à 1,15 €. Le Superéthanol E85 est le plus économique, entre 0,75 et 1,10 €, avec des variations selon la saison et la teneur en éthanol. Ces fourchettes évoluent chaque semaine avec le cours du pétrole, le taux de change et la fiscalité. Elles varient aussi selon la région, la marque et le type de station. Les hypermarchés sont souvent 5 à 10 centimes moins chers que les stations d’autoroute. Pour un prix exact près de chez vous, consultez le comparateur officiel des prix des carburants ou l’affichage en station.

Prix par semaine et par mois : quelle tendance 2026 ?

En 2026, la lecture des prix à la pompe reste plus heurtée à l’échelle de la semaine et plus lisible sur le mois. Semaine après semaine, on observe le plus souvent de petits à-coups de 2 à 5 centimes par litre, liés au prix du Brent, au cours de l’euro face au dollar, aux marges de raffinage et aux ajustements des distributeurs. Sur un mois, la tendance ressort mieux avec un schéma saisonnier connu : léger regain en hiver, détente possible au printemps si le brut se calme, tension lors des départs d’été, puis stabilisation à l’automne. Le gazole demeure généralement un peu plus volatil que le SP95‑E10, car il concurrence le fioul domestique en période froide. La fiscalité pèse fortement mais ne change pas chaque semaine : la TICPE est fixe et la TVA amplifie les mouvements du brut. Si vous suivez vos pleins, attendez‑vous en 2026 à une volatilité persistante mais contenue, sauf choc géopolitique ou incident majeur sur l’offre.

France métropolitaine et La Réunion : quels écarts de tarif ?

À la même date, les prix à la pompe en France métropolitaine et à La Réunion ne sont pas strictement alignés. À La Réunion, les tarifs des carburants sont encadrés par la préfecture, avec des plafonds fixés chaque mois après prise en compte des coûts d’acheminement, de stockage et des taxes locales, dont l’octroi de mer. Ce mécanisme lisse les variations et rend les prix plus homogènes sur l’île. En métropole, les prix sont libres et évoluent au jour le jour selon la concurrence, le lieu de vente — autoroute ou grande surface — la proximité des dépôts et la fiscalité nationale. Au final, l’écart est le plus souvent limité à quelques centimes, parfois quelques dizaines de centimes par litre selon le produit et la période, et l’un ou l’autre territoire peut être momentanément plus avantageux. Pour payer moins cher, vérifiez le dernier arrêté préfectoral à La Réunion et comparez les stations en métropole, en privilégiant si possible les stations de supermarché hors autoroute.

Comment les prix évoluent-ils depuis le début de l’année ?

Janvier à juillet : quelles hausses ou baisses constatées (centimes) ?

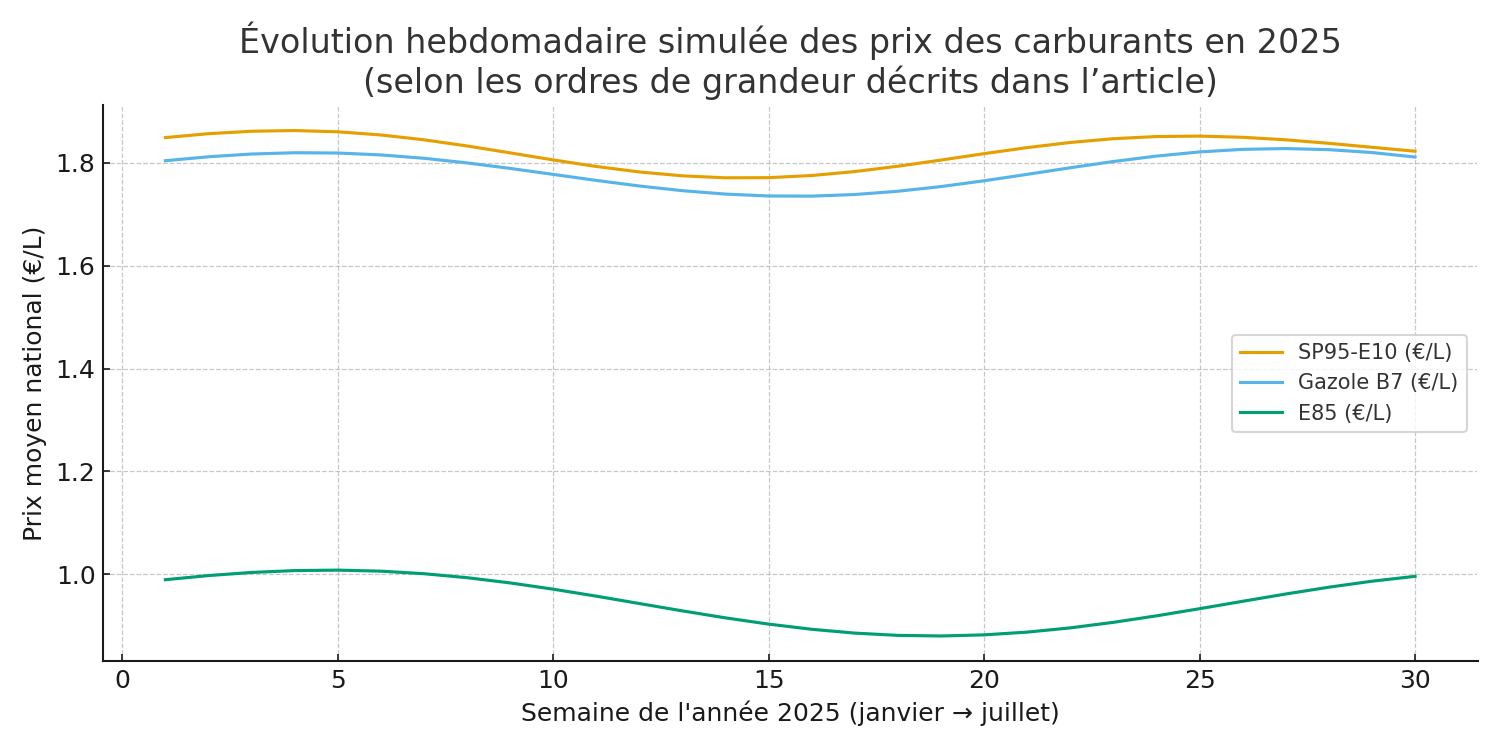

De janvier à juillet 2025, les prix des carburants en France ont alterné petites hausses et replis, le plus souvent de l’ordre de quelques centimes par litre. Après un début d’année plutôt stable, janvier et février ont évolué dans une fourchette étroite, autour de plus ou moins 1 à 2 centimes par litre selon les stations. La tension des marchés a entraîné une progression plus nette en mars et avril, avec des hausses cumulées généralement comprises entre 3 et 6 centimes pour le SP95‑E10 et autour de 4 à 7 centimes pour le gazole. Mai puis juin ont marqué une détente, avec un recul cumulé de 2 à 5 centimes selon les carburants, avant un léger rebond début juillet de 1 à 3 centimes suivi d’une phase de stabilisation. Les écarts restent plus marqués localement entre enseignes et départements, où l’amplitude peut atteindre 5 à 10 centimes, mais la tendance nationale est demeurée contenue. Ces ordres de grandeur sont indicatifs en attendant les relevés consolidés des sources officielles.

Dernière semaine : stabilisation, légère hausse ou repli ?

Sur la dernière semaine, les prix à la pompe en France apparaissent globalement stables. Les mouvements observés restent modestes et varient selon le carburant et la région. Quand le baril de Brent évolue sans à-coups et que l’euro reste proche de son niveau récent face au dollar, les stations procèdent surtout à des ajustements techniques plutôt qu’à un changement de tendance. Le diesel peut bouger un peu différemment de l’essence selon la demande saisonnière et les marges de raffinage, tandis que le SP95‑E10 et le SP98 évoluent souvent de concert. Concrètement, vous pouvez vous attendre à payer un prix très proche de celui de la semaine précédente, avec parfois un léger ajustement à la hausse ou à la baisse dans un délai de 24–48 h selon les enseignes. Pour optimiser votre plein, vérifiez le prix de votre station habituelle le matin, comparez avec les stations voisines et privilégiez les heures creuses : les écarts locaux restent le meilleur levier d’économie.

Synthèse visuelle : courbe hebdomadaire par carburant

Pour suivre d’un coup d’œil l’évolution des prix en France depuis janvier 2025, on met à votre disposition une courbe hebdomadaire par carburant. Chaque ligne affiche l’euro par litre pour le SP95‑E10, le SP98, le gazole, l’E85 et le GPL. Vous pouvez sélectionner un carburant, comparer deux courbes ou afficher la moyenne nationale semaine par semaine. En survolant la courbe, vous lisez le prix exact et repérez les hausses, les replis et les points hauts. Le sélecteur de période permet de resserrer l’affichage sur un mois ou de l’étendre à toute l’année. Cet outil rend les tendances lisibles et vous aide à planifier vos pleins au bon moment. Il met en évidence les écarts entre carburants et l’ampleur des variations. Simple et clair, il complète l’analyse chifrée de l’article.

Comment est fixé le prix final du carburant ?

De quoi est constitué le prix à la pompe ?

Le prix à la pompe additionne quatre grands postes. D’abord, le “produit” lui‑même : l’achat du pétrole brut, le fret maritime, le raffinage et la cotation internationale (souvent indexée sur le Brent en dollars), à laquelle s’ajoute l’effet du taux de change euro/dollar. Ensuite, les obligations environnementales : l’incorporation de biocarburants (éthanol, EMAG) et les certificats associés, qui ont un coût. Viennent aussi les frais de distribution : transport jusqu’aux dépôts puis aux stations, stockage, exploitation du point de vente et marge des distributeurs, généralement de quelques centimes par litre. Enfin, les taxes pèsent lourd : la TICPE (qui intègre une composante carbone) et la TVA à 20 %, appliquée sur l’ensemble du prix, TICPE comprise. Au final, la part des taxes est souvent majoritaire pour l’essence, tandis que la part “produit” augmente quand le cours du pétrole grimpe. Le type de carburant (SP95‑E10, SP98, gazole) et la logistique locale expliquent aussi des écarts entre stations et régions.

Cours du pétrole (baril), dollar et change : quel impact ?

Le prix à la pompe dépend d’abord du cours du pétrole brut. Quand le baril de Brent monte, le coût de la matière première augmente et le prix de sortie des raffineries suit. À l’inverse, une baisse du baril allège le prix hors taxes. Comme le pétrole est coté en dollars, le taux de change euro/dollar pèse aussi lourd : un euro faible renchérit le baril payé en Europe, même si le prix en dollars est stable, alors qu’un euro fort atténue les hausses. Concrètement, pour vous, un euro plus faible ou un baril en hausse se traduit par un litre plus cher après un court délai. Ces mouvements se transmettent aux prix de gros puis aux stations avec un décalage de quelques jours à quelques semaines, selon les stocks et les contrats d’approvisionnement. En France, les taxes modulent la portée de ces variations : la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, fixe par litre, amortit une partie des à-coups, tandis que la TVA, proportionnelle, en répercute une part. Les marges de raffinage, de distribution et l’incorporation de biocarburants complètent la formation du prix final.

OPEP, offre/demande, quotas : pourquoi ça bouge ?

L’OPEP et ses partenaires, OPEP+, ajustent des quotas de production pour équilibrer l’offre. Quand ils promettent de réduire les volumes, le prix du baril grimpe, car le pétrole devient plus rare. S’ils augmentent la production, la pression retombe. En face, la demande varie avec l’activité économique, les saisons et les déplacements. Un été très roulant, un hiver froid ou une relance industrielle font consommer plus et poussent les cours à la hausse. Des tensions géopolitiques, des sanctions, des cyclones sur des zones productrices ou des opérations de maintenance dans les raffineries créent aussi des chocs d’offre. Les opérateurs de marché amplifient parfois ces mouvements, car ils anticipent les annonces de l’OPEP et les statistiques de consommation. Le prix à la pompe en France suit ces variations avec un léger décalage. Le brut est payé en dollars, puis raffiné et distribué avant d’arriver en station. C’est pour cela que vous observez des hausses ou baisses rapides, même si vous ne changez pas vos habitudes de conduite.

Marge, fret maritime et bateaux : quels coûts logistiques ?

Au-delà du brut et des taxes, vous payez aussi des coûts logistiques qui s’ajoutent à l’euro par litre. La marge des raffineries et des distributeurs finance l’exploitation des sites, le stockage, la sécurité et le dernier kilomètre jusqu’aux stations-service. Le fret maritime rémunère le transport par pétroliers depuis les zones de production vers l’Europe. Son prix varie selon le carburant des navires, la disponibilité des bateaux, la saison, la longueur des routes et les primes d’assurance. Des détours imposés ou des congestions de canaux peuvent alourdir la note, tout comme les files d’attente au port qui génèrent des frais d’attente. S’ajoutent les droits portuaires, le pilotage, le remorquage et les contrôles. Le fait que le fret et le brut soient payés en dollars expose aussi au taux de change. Une fois à quai, le produit circule par oléoduc, rail ou camions jusqu’aux dépôts puis aux stations, ce qui entraîne des coûts d’énergie et de maintenance. Au final, ces postes pèsent quelques centimes par litre et restent volatils en période de tension.

Fiscalité et taxes : quelles règles applicables en France ?

En France, le prix à la pompe est très largement déterminé par la fiscalité. Deux leviers principaux s’appliquent. D’abord la TICPE, un droit d’accise fixé au litre, différent selon le carburant (essence, gazole) et intégrant une composante carbone qui aligne la taxe sur les émissions de CO2. Son niveau est encadré par la loi de finances et peut varier légèrement selon les régions, avec des dispositifs spécifiques en Corse et dans certaines collectivités d’outre‑mer. Ensuite la TVA à 20 %, calculée sur le prix hors taxe mais aussi sur la TICPE, ce qui crée un effet de « taxe sur la taxe ». S’y ajoutent des mécanismes ciblés pour certaines activités professionnelles ou des mesures temporaires décidées par l’État en période de tension des prix. Au final, les taxes représentent souvent plus de la moitié du prix que vous payez, avec une part qui augmente quand le cours du pétrole baisse et qui recule lorsque le baril devient plus cher.

Décomposez le prix : simulateur marge, fiscalité, cotation

Pour passer du baril à l’euro par litre, rien ne vaut un outil simple et visuel. Notre simulateur vous montre, en temps réel, la part de chaque composant du prix : cotation internationale des produits pétroliers (type Platts), marges de raffinage, logistique et distribution, taxe intérieure sur les carburants (TICPE) et TVA. Vous choisissez votre carburant (SP95‑E10, gazole, E85), ajustez les curseurs et le prix final à la pompe se met à jour, accompagné d’un graphique clair en euros et en pourcentage. Vous pouvez aussi comparer deux scénarios (hausse de la cotation, modification de la fiscalité, évolution des marges) pour identifier ce qui pèse le plus sur l’euro par litre, aujourd’hui comme demain. L’objectif est de vous offrir une lecture transparente et utile pour anticiper vos dépenses et mieux décoder l’actualité des prix. Estimations indicatives, calculées à partir de paramètres publics et de valeurs moyennes.

Pourquoi observe-t-on une baisse ou une hausse en 2025 ?

Quelles tensions géopolitiques et raisons de marché ?

En 2025, les prix du carburant reflètent autant la géopolitique que la mécanique du marché. Les décisions de l’OPEP+ sur les quotas de production, la persistance de la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen‑Orient peuvent réduire l’offre disponible ou perturber des routes clés comme le détroit d’Ormuz et la mer Rouge. Ces aléas allongent les trajets des pétroliers, renchérissent le fret et tendent les marchés du brut et du diesel. Côté marché, la demande mondiale évolue avec la croissance en Chine, aux États‑Unis et en Europe, tandis que les stocks et la saisonnalité, entre pics estivaux et besoins hivernaux, influencent les cours. Les marges de raffinage varient selon l’état des raffineries et leurs arrêts de maintenance, ce qui pèse directement sur le prix des essences et du gazole. Le pétrole se négocie en dollars : une baisse de l’euro rend le litre plus cher en France, et inversement. Enfin, l’incorporation de biocarburants, le coût du carbone et d’éventuelles mesures fiscales nationales peuvent accentuer la hausse ou amortir la baisse.

Essence, gazole, GPL, E85 : quelles évolutions respectives ?

En 2025, chaque carburant évolue selon ses propres leviers. L’essence (SP95‑E10, SP98) réagit surtout au prix du Brent et au taux euro‑dollar, avec un écart qui reste en général en faveur du SP95‑E10, moins coûteux à produire. Le gazole demeure le plus sensible aux marges de raffinage et à l’équilibre offre‑demande en Europe, encore dépendante des importations : sa volatilité peut donc être supérieure, avec des tensions possibles en période froide. Le GPL suit les marchés du propane et du butane. Il profite d’une fiscalité avantageuse et affiche souvent une trajectoire plus stable, mais peut bouger lors des pics de consommation hivernaux ou de contraintes logistiques. L’E85 reste généralement le moins cher à la pompe grâce à sa forte part d’éthanol et à une TICPE réduite. Ses variations tiennent surtout aux cours agricoles et à l’ajustement saisonnier des mélanges. Pour vous, le bon réflexe consiste à comparer non seulement le prix au litre, mais aussi le coût aux 100 km, car la consommation diffère selon les carburants et les véhicules.

Quelles données fiables suivre chaque semaine ?

Pour comprendre, chaque semaine, pourquoi les prix montent ou baissent en 2025, appuyez-vous sur des indicateurs publics et vérifiables. Commencez par les prix moyens à la pompe. Le Weekly Oil Bulletin de la Commission européenne donne, par pays et par carburant, les moyennes hebdomadaires. Le portail officiel prix-carburants.gouv.fr recense les prix de chaque station et fait ressortir les tendances locales. Côté amont, suivez le cours du Brent en dollars par baril. Ajoutez les cotations des produits raffinés en zone ARA, publiées dans le Bulletin hebdomadaire des prix des produits pétroliers de la DGEC. Intégrez aussi le taux de change euro/dollar de la BCE, déterminant car le pétrole est coté en dollars. Enfin, gardez un œil sur les évolutions fiscales (TICPE, TVA) annoncées par le gouvernement et publiées au Journal officiel. Comparez Semaine N à Semaine N‑1 sur le trio Brent – EUR/USD – moyennes à la pompe. Vous pourrez attribuer l’essentiel des variations.

Quelles prévisions pour les prix en 2026 ?

Scénarios selon baril et parité euro/dollar ?

Le prix à la pompe dépend surtout de deux curseurs externes : le baril en dollars et la parité euro/dollar. À structure de taxe inchangée (TICPE + 20% de TVA) et marges stables, on peut utiliser un ordre de grandeur simple : chaque +10 $/baril ajoute environ +7 centimes par litre TTC, tandis qu’un affaiblissement de l’euro de 1,10 à 1,00 $/€ renchérit le litre d’environ +5 à +6 centimes (baril inchangé). Concrètement, avec un baril entre 70 et 90 $ et un euro autour de 1,05–1,10 $/€, l’essence et le diesel évolueraient majoritairement entre ~1,60 et ~1,90 €/L. Si le baril montait à ~110 $ avec un euro plus faible (≈0,95 $/€), le SP95-E10 pourrait s’approcher de ~2,00 €/L (le gazole souvent quelques centimes en dessous selon TICPE). À l’inverse, un baril proche de 70 $ combiné à un euro plus fort (~1,10 $/€) placerait plutôt le litre autour de ~1,60–1,70 €. Ces fourchettes restent indicatives, car raffinage, biocomposants et logistique peuvent aussi bouger.

Demande internationale et exportateurs : quels niveaux attendus ?

En 2025, la demande mondiale de pétrole devrait progresser modérément, tirée surtout par l’Asie, tandis que les pays de l’OCDE restent proches d’un plateau. Les grandes agences anticipent une hausse limitée des volumes, de l’ordre d’environ un million de barils par jour, avec des gains d’efficacité et l’essor des véhicules électriques qui freinent la consommation. Côté exportateurs, l’OPEP+ continuera vraisemblablement d’ajuster ses quotas pour stabiliser le marché. L’Arabie saoudite et ses alliés disposent d’une capacité excédentaire qui peut être remise sur le marché si les prix s’envolent, ou retirée si la demande faiblit. Les États‑Unis resteront un exportateur clé, même si la croissance du pétrole de schiste pourrait ralentir. Les flux russes et iraniens, eux, restent sensibles aux sanctions et aux tensions géopolitiques. Pour la France, ces équilibres se traduisent via le prix du Brent, le taux de change euro‑dollar et les marges de raffinage. Si la demande reste contenue et que l’offre OPEP+ demeure souple, la pression haussière sur le litre serait limitée. Un choc géopolitique pourrait toutefois inverser ce scénario.

Quels seuils maximum/minimum plausibles par litre ?

En 2025, hors choc géopolitique majeur ou changement fiscal abrupt, vous pouvez retenir des fourchettes plausibles par litre. Pour le SP95‑E10, un plancher autour de 1,60 à 1,70 € par litre reste crédible, avec un plafond possible entre 2,10 et 2,30 € si le Brent se tend et que l’euro se déprécie. Pour le gazole, le plancher se situe plutôt entre 1,55 et 1,65 €, avec un plafond plausible de 2,00 à 2,20 €. Les carburants alternatifs conservent des niveaux plus bas : l’E85 devrait évoluer grosso modo entre 0,85 et 1,05 € par litre selon la région et la politique des enseignes. Ces bornes reflètent le jeu combiné du cours du pétrole, de la parité euro‑dollar, des coûts de raffinage et de la fiscalité. Attendez‑vous à des écarts de 0,05 à 0,15 € selon le réseau, la zone géographique et l’autoroute, ainsi qu’à des baisses ponctuelles lors d’opérations commerciales.

Combien va vous coûter un plein selon votre profil ?

Outil interactif : calculez le coût de votre plein par région

Les prix du carburant fluctuent en 2025 et varient selon les régions. Pour vous aider à anticiper le coût réel de votre plein, nous mettons à votre disposition un outil interactif centré sur votre profil. Sélectionnez votre région, votre type de carburant (SP95‑E10, SP98, gazole, E85) et les caractéristiques de votre véhicule (taille du réservoir, niveau restant, consommation moyenne). L’outil calcule le montant estimatif de votre plein en euros, affiche l’écart avec la moyenne nationale et propose une fourchette basée sur les prix observés localement. Vous pouvez aussi ajuster votre kilométrage mensuel pour estimer un budget carburant, utile pour planifier vos dépenses ou comparer plusieurs motorisations. Les données sont mises à jour régulièrement à partir de relevés publics afin de rester proches de la réalité du terrain. Clair et pratique, ce simulateur vous offre une vision immédiate et comparable, sans jargon.

Quand faire le plein dans la semaine pour payer moins ?

Pour payer moins, visez le début de semaine. En France, les prix ont tendance à être plus bas le lundi et le mardi, puis à remonter à l’approche du week‑end, des jours fériés et des grands départs. L’heure de la journée compte peu sur le tarif, car les cuves sont enterrées et la température reste stable. En revanche, de nombreuses stations actualisent leurs prix en matinée, ce qui rend utile une comparaison avant de partir. Utilisez un comparateur fiable comme Prix-carburants.gouv.fr ou une application d’alertes pour repérer la meilleure station sur votre trajet. Si vous prévoyez un long déplacement, anticipez et faites le plein en semaine près de chez vous plutôt qu’au dernier moment, où la demande et les prix augmentent souvent. Guettez enfin les opérations ponctuelles à prix coûtant annoncées par les grandes enseignes, généralement communiquées la veille, pour profiter du bon créneau sans attendre.

Applications et cartes : quelles remises à la pompe ?

Applications et cartes peuvent réduire votre facture à la pompe, mais le gain varie selon la station et la période. Les applications de comparaison affichent des prix mis à jour et vous orientent vers les stations les moins chères à proximité. Les opérations « prix coûtant » proposées par certaines grandes surfaces offrent souvent 5 à 10 c€/L de remise sur une durée courte. Les programmes de fidélité des réseaux pétroliers restituent le plus souvent 1 à 3 c€/L sous forme de points ou d’avoirs. Les cartes bancaires et applications de cashback ajoutent 1 à 5 % sur le montant payé, avec des plafonds et des conditions d’activation. Les offres sont rarement cumulables, certains carburants comme l’E85 ou le GPL peuvent être exclus, des seuils par plein ou par mois s’appliquent. Sur un réservoir de 50 L, 6 c€/L représentent 3 €, un cashback de 2 % sur 85 € ajoute environ 1,70 €. Comparez les prix, activez l’offre avant de payer, conservez votre ticket.

Quelles aides et bonnes pratiques pour payer moins

Aides nationales et locales : qui est éligible et comment rester informé ?

Plusieurs dispositifs peuvent alléger votre budget carburant. Au niveau national, selon votre situation, vous pouvez bénéficier d’une indemnité carburant ciblée lorsqu’elle est réactivée par le gouvernement, d’une prime au covoiturage, ou de mesures de transition comme la prime à la conversion et le bonus écologique pour réduire durablement vos coûts. Côté employeur, le forfait mobilités durables et, dans certaines entreprises, une participation aux frais de déplacement peuvent compléter l’aide. Localement, des régions, départements et intercommunalités proposent des chèques carburant, des aides aux trajets domicile‑travail ou des réductions sur les abonnements de transport. L’éligibilité repose le plus souvent sur le revenu fiscal de référence, la distance domicile‑travail, votre statut et le type de véhicule. Pour rester informé, abonnez‑vous aux alertes de Service‑Public.fr, consultez régulièrement les sites de votre région et de votre département, suivez les communications de votre employeur, et utilisez les simulateurs officiels avant chaque demande. Au quotidien, comparez les prix sur prix‑carburants.gouv.fr et conservez vos justificatifs pour accélérer vos démarches.

CEE et fiscalité : quelles mesures favorables à la mobilité ?

Pour alléger votre budget carburant, deux leviers se complètent : les CEE et la fiscalité. Les Certificats d’économies d’énergie financent des actions qui réduisent durablement la consommation. Par exemple, le programme Advenir aide à l’installation d’une borne de recharge à domicile ou en copropriété, et des programmes labellisés soutiennent l’éco‑conduite ou la modernisation des flottes chez les professionnels. Côté fiscalité, vous pouvez déduire vos dépenses de déplacement via le barème kilométrique si vous optez pour les frais réels, tandis que certaines activités professionnelles bénéficient d’un remboursement partiel de la TICPE. Les entreprises disposent aussi de règles de déduction de TVA sur les carburants selon l’usage et le type de véhicule, et la carte grise des véhicules électriques est exonérée dans la plupart des régions. Pour en profiter, vérifiez votre éligibilité, conservez vos justificatifs et faites une simulation (barème kilométrique, CEE disponibles, cumul possible). Si vous envisagez un véhicule moins énergivore, renseignez‑vous en amont : l’optimisation CEE + fiscalité se prépare dès le choix de la motorisation et des équipements.

Éco-conduite et entretien : quelles économies automatiques ?

Adopter l’éco‑conduite et soigner l’entretien réduit automatiquement la dépense à la pompe. Conduite souple, passages de rapports tôt, anticipation et maintien d’une vitesse stable avec le régulateur peuvent baisser la consommation de 10 à 20 %. Sur autoroute, lever le pied de 10 km/h fait souvent gagner environ 0,3 à 0,5 L/100 km, soit 3 à 5 € économisés sur 500 km à 1,90 €/L. Coupez le moteur lors des arrêts prolongés, un ralenti consomme près de 0,6 à 1 L par heure. Des pneus sous‑gonflés de 0,3 bar augmentent la consommation de 2 à 3 %, vérifiez la pression chaque mois et avant un long trajet. Un filtre à air propre et une vidange au bon intervalle ajoutent 2 à 5 % d’économie. Allégez le véhicule et retirez barres de toit ou porte‑vélos hors usage, un coffre de toit peut majorer la consommation de 10 à 20 % à 110‑130 km/h. En combinant ces gestes simples et réguliers, vous réduisez votre budget carburant tout en préservant la mécanique.

FAQ rapide

Gasoil ou gazole : quelle différence ?

En France, il n’y a pas de différence : gasoil et gazole désignent le même carburant destiné aux moteurs Diesel. Gazole est la forme recommandée dans les textes officiels et sur les pompes, tandis que gasoil relève d’un usage courant hérité de l’anglais. Ce qui change, ce sont les mentions B7 ou B10, qui indiquent la part de biocarburants ; la plupart des véhicules acceptent B7 et B10 n’est à utiliser que si votre voiture est compatible, l’information figurant sur la trappe à carburant. À la pompe, les appellations diesel, Excellium ou Ultimate renvoient à du gazole avec des additifs, ce qui peut expliquer de légers écarts de prix au litre. Ne confondez pas avec le gazole non routier ou le fioul domestique, interdits pour les véhicules sur route.

Pourquoi certains tarifs restent identiques malgré la baisse du baril ?

Même quand le baril recule, vous ne voyez pas toujours la différence à la pompe, car le prix au litre intègre des composantes qui bougent peu. En France, une large part du tarif vient des taxes, dont la TICPE qui est en grande partie fixe par litre, et la TVA qui ne varie qu’à la marge. Il existe aussi un décalage temporel entre le cours du brut et le prix à la pompe, le temps d’écouler les stocks achetés plus cher, d’ajuster les contrats et les couvertures de prix. Le taux de change euro‑dollar, les coûts de raffinage, de distribution et l’incorporation de biocarburants peuvent enfin compenser la baisse du brut. Résultat, la baisse se répercute partiellement et plus lentement.

Le prix du butane/propane en bouteille est-il lié au carburant ?

Non, le prix des bouteilles de butane ou de propane n’est pas directement lié au prix des carburants à la pompe. Ces gaz liquéfiés, que l’on appelle GPL, proviennent à la fois du raffinage du pétrole et du traitement du gaz naturel, et leurs tarifs dépendent surtout des cotations internationales du butane et du propane, des coûts logistiques et d’une fiscalité propre aux usages domestiques, différente de celle de l’essence ou du diesel. S’ajoutent des éléments spécifiques aux bouteilles comme la consigne, le transport et la saisonnalité liée au chauffage, qui pèsent sur le montant que vous payez en magasin. Les marchés de l’énergie restant interconnectés, une hausse du pétrole peut finir par se répercuter partiellement sur le GPL en bouteille, mais avec un décalage et une amplitude souvent différents. Pour comparer, fiez-vous au prix au kilogramme plutôt qu’au litre.

Qui vend et qui achète le pétrole brut ?

Le pétrole brut est surtout vendu par les pays producteurs via leurs compagnies nationales — Saudi Aramco, ADNOC, NNPC, Petrobras, par exemple. L’OPEP+ coordonne une partie de cette offre, et de grands groupes privés — ExxonMobil, Shell, BP, TotalEnergies — vendent aussi leur production, aux côtés de plus petits acteurs. Côté acheteurs, on trouve d’abord les raffineurs, qu’ils soient intégrés ou indépendants, ainsi que de grands négociants comme Vitol, Trafigura, Glencore ou Gunvor, et parfois des États qui alimentent leurs stocks stratégiques. Les volumes s’échangent par contrats de long terme ou au comptant, à des prix indexés sur des références comme le Brent, le WTI ou le Dubaï, puis ajustés selon la qualité du brut et les coûts logistiques. Ces flux et ces cotations déterminent ensuite le coût des produits raffinés — essence et diesel — et, in fine, le prix que vous payez à la pompe en France.

Méthodologie et limites

Périmètre : France et La Réunion – quelles données suivies ?

Ce suivi couvre la France métropolitaine et La Réunion. En métropole, les prix proviennent des déclarations officielles des stations-service mises à jour au fil de l’eau et sont analysés en €/L toutes taxes comprises pour les principaux carburants routiers : SP95‑E10, SP95, SP98, gazole, E85 et GPLc. Les indicateurs retenus sont la moyenne et la médiane nationales mensuelles par carburant, après nettoyage des valeurs manifestement aberrantes et agrégation par station ouverte. À La Réunion, où les tarifs sont encadrés par arrêté préfectoral et révisés en général chaque mois, la série retient les prix maximaux réglementés TTC en €/L pour les produits équivalents. Les résultats sont présentés séparément afin de respecter les spécificités fiscales et logistiques locales (octroi de mer, structure de coûts, plafonnement), puis, lorsque c’est pertinent, rapprochés d’un ordre de grandeur métropolitain. Ce périmètre n’inclut pas les autres DROM‑COM, dont les mécanismes de fixation des prix et la disponibilité des données diffèrent, afin de garantir des comparaisons fiables et homogènes.

Mise à jour hebdomadaire et mensuelle : quelle révision du tarif ?

Nous mettons à jour nos indicateurs chaque semaine, le lundi, à partir des relevés publiés par les stations‑service sur les plateformes publiques. Le recalcul hebdomadaire s’appuie sur la médiane nationale par carburant — SP95‑E10, SP98, gazole, E85, GPL — afin de limiter l’impact des prix extrêmes et des erreurs de saisie. D’une semaine à l’autre, l’ajustement observé se situe le plus souvent entre 1 et 3 centimes d’euro par litre, avec des écarts parfois plus marqués en cas de mouvements du pétrole brut ou du taux de change. En début de mois, nous diffusons une synthèse mensuelle qui lisse les variations courtes et met en évidence la tendance, généralement comprise entre 3 et 10 centimes d’euro par litre sur un mois calme. Ces ordres de grandeur restent indicatifs. Les valeurs peuvent être révisées a posteriori si des stations déclarent en retard ou corrigent un tarif, et une moyenne nationale masque toujours des écarts locaux — notamment entre autoroutes, zones urbaines et opérations commerciales.

Revue de marché et dépêches : quelles sources consulter pour rester informé ?

Pour suivre le marché des carburants en France, commencez par la référence officielle prix-carburants.gouv.fr, qui publie les tarifs déclarés par les stations en temps proche du réel. Complétez avec la situation hebdomadaire des produits pétroliers de la DGEC et le Bulletin pétrolier de la Commission européenne, utiles pour comparer les niveaux moyens et distinguer prix avec et sans taxes. Pour le contexte mondial, surveillez le cours du Brent coté sur l’ICE, les rapports mensuels de l’Agence internationale de l’énergie et de l’OPEP, ainsi que les dépêches de l’AFP et de Reuters qui alertent rapidement sur les décisions, incidents de raffineries ou tensions géopolitiques. Pour les opérations commerciales et remises, suivez les communiqués des enseignes comme TotalEnergies, E.Leclerc ou Intermarché. Gardez de bonnes pratiques de lecture de sources : vérifiez la date, le carburant concerné, l’unité, la prise en compte des taxes et la méthodologie d’agrégation, puis croisez au moins deux sources. Les applications communautaires peuvent aider à repérer une tendance locale, mais elles restent moins fiables que les données officielles.

Le contenu dans cet article présente uniquement un caractère informatif et n’engage pas contractuellement Ornikar (à savoir les entités Marianne Formation SAS et Ornikar Assurances). Cette dernière décline toute responsabilité sur les décisions et conséquences qui pourraient en découler.

Résumer cet article avec :